読了まで分

こんにちは、SurVibes(さぁ!バイブス)編集部です!

今回は、放電加工機を利用する事業者・作業者が知っておくべき『消防法』について、基本的な部分を解説いたします。

これから放電加工機の導入を検討されている方や、放電加工を行う取扱所の移転等を行う予定の方にとっては、参考になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

※本記事は、2025年3月28日現在の法令等に基づいて作成されております。

目次

放電加工機と消防法

放電加工機は、放電現象を利用して加工物を加工する工作機械であり、詳しくは以下の記事で解説しています。

ワイヤ放電加工機で用いられる加工液には水を主成分とするものと油を主成分とするものの2種類があり、形彫り放電加工機では油を主成分とした加工液が用いられます。

油系の加工液は消防法第2条第7項で定める『危険物』に該当するため、法令に準拠した適切な取扱いが求められます。

また、危険物を用いる放電加工機を設置(変更)する場合には、自治体への届出が必要となります。

そのため、油系の加工液を用いる事業者・作業者は消防法について正しく理解しておくことが重要です。

加工液については以下の記事で解説しております。

消防法とは

『消防法』は、建築物などの防火・消防上必要な規制を定めた法律です。

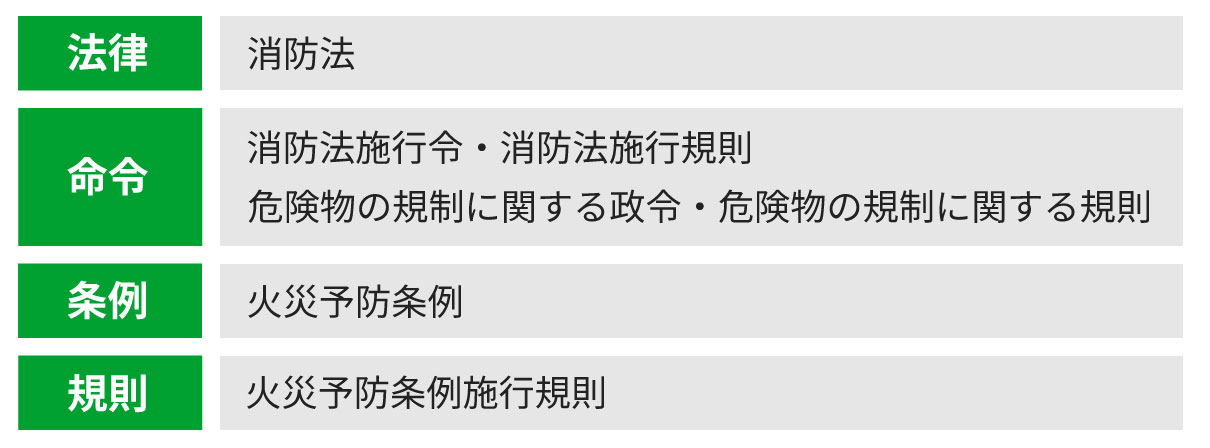

消防法に関連する法規範には『消防法施行令』、『消防法施行規則』、『危険物の規制に関する政令』、『危険物の規制に関する規則』、『火災予防条例』、『火災予防条例施行規則』などがあります。

Tips:法律・命令・条例・規則

『法律』は、国の唯一の立法機関である国会が定めるルールであり、消防法はこの法律に分類されます。

ですが、すべての具体的かつ詳細な内容まで法律で定めることは非効率的・非現実的であるため、多くの場合、詳細な部分の取り決めは行政が行います。

この行政に定められたルールは『命令』と呼ばれ、命令のうち、内閣が発するものを『政令』、各省大臣が発するものを『省令』と呼びます。

法律と命令は合わせて『法令』と呼ばれ、地方公共団体はこの法令に違反しない範囲でルールを制定することができ、それらを『条例』と呼びます。

また、地方公共団体の長は自主法である『規則』を制定することができます。

規則では、条例で定めた大枠のルールに基づいて、詳細な取り決めが定められるのが一般的であり、条例と規則の関係は、法律と命令の関係に似ているとも言われます。

消防法施行令

『消防法施行令』は、消防法を実施するための必要事項を定めた政令です。

消防法施行令には、消防用設備に関する技術基準、救急業務、消防設備に関する検査などが定められています。

また、防火・防災管理者、消防用設備などの設置・維持の技術上の基準、検査、点検などの詳細な内容に関しては、『消防法施行規則』という省令に定められています。

危険物の規制に関する政令(危政令)

消防法のうち、危険物に関する部分については、『危険物の規制に関する政令(危政令)』によって定められています。

また、危政令の施行に関して必要な詳細事項については、『危険物の規制に関する規則(危規則)』という省令に定められています。

火災予防条例

『火災予防条例』では、火を使用する設備の位置・構造・管理の基準や、指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの基準など、消防法の委任を受けた項目や、各市町村における火災予防上必要な事項が定められています。

この記事では、一例として東京都火災予防条例に定められた運用基準を中心に説明していますが、地域によって多少の差異がありますので、詳しくは所轄消防署へお問い合わせください。

火災予防条例施行規則

火災予防条例の施行に必要な詳細事項については、『火災予防条例施行規則』に定められています。

放電加工機を設置(変更)する場合の届出

消防法上の危険物に該当する加工油を使用する放電加工機を設置(変更)しようとする場合、届出が必要になる場合があります(火災予防条例)。

書式や手続き内容は市町村によって異なりますので、各市町村のホームページ等をご確認ください。

例として、東京都の場合、東京消防庁のホームページに、放電加工機を設置(変更)する場合の届出に関する説明があります。

届出に必要な書類は市町村によって異なりますが、参考として、東京都の場合は以下の資料が求められます(2025年3月28日現在)。

- 放電加工機の設置(変更)届出書

- 設備の概要表、配置図、立面図、制御回路図、仕様書

- 設備設置場場所の平面図、展開図、構造図、室内仕上げ表

- 設備設置場所の煙突等その他系統図、平面図

放電加工油に関する規制

先にも述べた通り、放電加工油は消防法上の『危険物』に該当するため、放電加工機本体設置の届出だけでなく、加工油の取扱い・貯蔵・運搬についても、消防法の規制対象になりえます。

ここで言う『危険物』とは、消防法第2条第7項で定められている物品のことであり、一般的に以下のような性質を持っています。

- 火災発生の危険性が大きいもの

- 火災が発生した場合に、火災を拡大する危険性が大きいもの

- 消火が困難なもの

危険物の指定数量

危険物の取扱い・貯蔵・運搬における重要な概念として、『指定数量』があります。

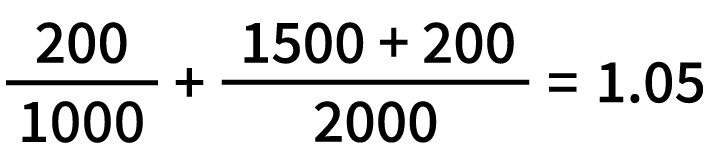

指定数量は、消防法第9条の4第1項に『危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量』と定義されており、以下の式で計算される指定数量の倍数を規制基準としています。

指定数量の倍数

=危険物の数量÷危険物の指定数量

例として、弊社が取扱う放電加工油は、危険物のうち『第4類 第3石油類 非水溶性液体』に属し、その指定数量は2,000リットルです。

ただし、ほとんどの場合、工場では放電加工油以外の危険物(スピンドル油・暖房用ボイラーの重油・切削油など)を同時に使用していると思います。

このように、複数種類の危険物を同時に取扱い・貯蔵・運搬する場合は、それぞれの危険物について上記の計算を行い、指定数量の倍数を合計して、対象となる規制が決まります。

例題)

放電加工油1,500リットル、灯油200リットル、ボイラー用の重油200リットルを1つの事業所で取り扱う場合、指定数量の倍数はいくらになるでしょうか?

灯油は第2石油類 非水溶性液体(指定数量1,000リットル)、放電加工油とボイラー用の重油は同じ第3石油類 非水溶性液体(指定数量2,000リットル)であるため、

上記の式から、指定数量の倍数は1.05となり、この事業所は指定数量を超えた危険物を取り扱っているとみなされます。

| 分類 | 指定数量(リットル) |

| 特殊引火物 | 50 |

| 第1石油類 非水溶性液体 | 200 |

| 第1石油類 水溶性液体 | 400 |

| アルコール類 | 400 |

| 第2石油類 非水溶性液体 | 1,000 |

| 第2石油類 水溶性液体 | 2,000 |

| 第3石油類 非水溶性液体 | 2,000 |

| 第3石油類 水溶性液体 | 4,000 |

| 第4石油類 | 6,000 |

| 動植物油類 | 10,000 |

参考:危険物の規制に関する政令別表第三

危険物に関する規制

消防法では、指定数量以上の危険物を貯蔵所または取扱所以外の場所で、貯蔵または取り扱うことを禁止しています(消防法第10条第1項)。

したがって、指定数量の倍数が1以上となった場合には、『一般取扱所』の設置許可申請が必要です(消防法第11条第1項)。

また、指定数量未満であっても、所轄消防署への届出が必要になります(各市町村条例による)。

以下に、指定数量の倍数に応じた規制や必要な手続きをまとめておりますので、ぜひ参考にしてください。

※表は横スクロールできます。

| 指定数量の倍数 | 対象となる規制 | 必要な手続き | 宛先 | 受付 |

| 指定数量以上 (1.0以上) | 消防法および危政令などによる規制(消防法第10条第1項等) | 『一般取扱所』設置許可申請 審査・設置許可を受けた後、設置工事・完成検査を受けて運用可能となります。 ※設置工事開始前に審査・設置許可を受ける必要があります。 | 市町村長もしくは都道府県知事 | 所轄消防署 |

| 指定数量の1/5以上 (0.2以上1.0未満) | 各市町村が定める火災予防条例による規制(消防法第9条の4が各市町村条例に委任) | 『少量危険物貯蔵取扱所』として届出 | 所轄の消防署長 | 所轄消防署 |

| 指定数量の1/5未満 (0.2未満) | 同上 | 『火を使用する設備』として、放電加工機の届出 | 所轄の消防署長 | 所轄消防署 |

まとめ

今回は、放電加工油を使用する事業者・作業者が知っておくべき『消防法』について、基本的な内容を解説いたしました。

油系の加工液を用いる放電加工機を設置(変更)する際には、市町村への届出が必要となる場合がありますのでご留意ください。

また、放電加工機本体の設置だけでなく、加工油の取扱い・貯蔵・運搬についても、消防法の規制対象となりえますので、『指定数量』の概念を理解し、適切な対応を行うことが重要です。

消防法に関してご不明な点がございましたら、所轄消防署へお問い合わせください。

この他にも、放電加工をはじめとしたものづくり全般の知識や最新技術を記事にまとめていますので、ぜひこの機会に他の記事もご覧いただけるとうれしく思います!

最後までご覧いただきありがとうございました。